Wir werden überflutet mit Informationen zur Ausbreitung und Eindämmung der Covid-19-Krankheit und des verursachenden Coronavirus.

Leider haben die meisten Karten und Tabellen absolute Zahlen im Auge. Da ist China immer weit vorne.

Wir sollten uns aber Gedanken machen, was sinnvolle Zahlwerte sind, die wirklich etwas aussagen.

Ich möchte eine Anleihe aus der Thermodynamik und der physikalischen Chemie machen. Dort spricht man von intensiven Größen und extensiven Größen.

Eine Intensive Größe beschreibt primär eine Eigenschaft einer Substanz, eine extensive Größe primär die Menge.

Ein paar Beispiele:

Typische intensive Größen sind Temperatur, Dichte, Druck, Konzentration eines Reinstoffs in einem Gemisch, Energiedichte etc.

Typische extensive Größen sind Masse, Gewicht, Volumen, Anzahl der Moleküle/Atome…, elektrische Ladung, Energie etc.

Nun kann man viele Größen intensiv oder extensiv betrachten. Z.B. die elektrische Ladung an sich ist eine extensive Größe. Wenn ich mein System verdopple, ist die Ladung auch verdoppelt. Das kann für einen Kondensator als Energiespeicher die wichtigste Größe sein. Deshalb arbeiten Elektrotechniker damit.

Aber für die physikalische Chemie ist es vielleicht interessanter, die Ladungsdichte zu betrachten. Also Ladung pro Volumen, Ladung pro Molekül, Ladung pro Kilogramm. Das System verhält sich lokal anders, wenn die Ladungsdichte größer ist.

Häufig befasst man sich aber mit Enthalpie, das ist die „innere Wärmeenergie“ und mit Entropie, für deren Erklärung ich heute auf den Wikipedia-Artikel und die Lehrbücher über physikalische Chemie verweisen möchte.

Enthalpie und Entropie kann man als Gesamtgrößen betrachten, die sich mit Verdopplung des Systems auch verdoppeln. Das ist interessant, weil sich der erste Hauptsatz der Thermodynamik mit der Energieerhaltung und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik mit der immer steigenden Entropie befassen. Dabei sehen wir intuitiv ein System als gegeben an, das kann das ganze Universum sein und dafür gilt es. Glauben wir. Mit einem Trick für schwarze Löcher. Es gilt aber auch für kleinere abgeschlossene Systeme, die keine Energie und keine Materie mit der Umwelt austauschen. Oder annähernd für annähernd abgeschlossene System.

Nun kann man aber aus Entropie und Enthalpie auch entsprechende intensive Größen bilden. Z.B. in dem ma sie „pro mol“ rechnet, also letztlich ins Verhältnis zur Anzahl der Moleküle setzt, nur mit griffigeren Zahlen. Dann kann man viele Dinge auch damit formulieren. Das hat mein Buch über physikalische Chemie so gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.

Oft sind die intensiven Größen interessanter. Die Verdopplung des Systems sollte idealerweise nichts ändern, wenn man einmal vernachlässigt, dass das System sich am Rand anders als in der Mitte verhält oder dass eine Mindestgröße da sein muss, damit die Granularität durch Moleküle und Atome vernachlässigbar wird. Ein zu großes System kann auch uninteressant werden, weil sich dort verschiedene Effekte abspielen und man Dinge datenmäßig durchmischt, die für sich genommen interessanter wären.

Nun zur COVID-19-Pandemie.

Wir haben sehr oft Tabellen und Karten, die absolute Zahlen angeben. Wieviele Menschen haben in Land xy die Krankheit bekommen, wieviele sind gestorben, wieviele sind gesund geworden. Zum Teil sind auf den Karten dann die einwohnerreichen Länder dunkelrot, weil es dort naturgemäß viele Fälle gibt. Und kleine Länder sind hell. Länder unter 1’000’000 Einwohner werden meistens weggelassen. Die sind aus Optik der extensiven Größen uninteressant.

Hier sollte man unbedingt primär mit intensiven Größen arbeiten. Also mit Fällen pro Einwohner, oder wem das mehr behagt, pro Million Einwohner für griffigere Zahlen. Man kann auch Fälle pro Fläche betrachten, aber die Größe ist weniger interessant, weil in dünner besiedelten Gebieten naturgemäß schon die absoluten Zahlen pro Fläche kleiner sind. Und es kann sogar wegen größere Distanz zu weniger Fällen pro Einwohner führen. Daher: Einfach immer mit Fällen pro Million Einwohner rechnen und dann hat man eine vernünftige Basis. Außer bei Größen, die schon per se intensiv sind, wie z.B. die Mortalitätsrate und die prozentuale Zunahme.

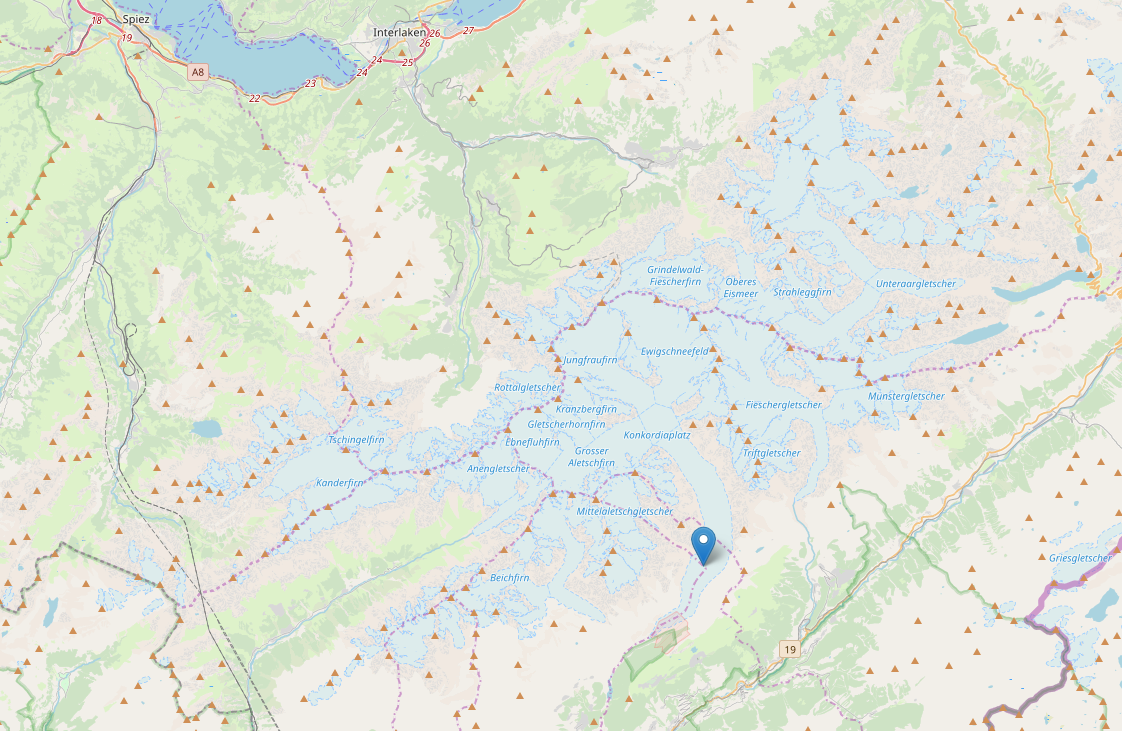

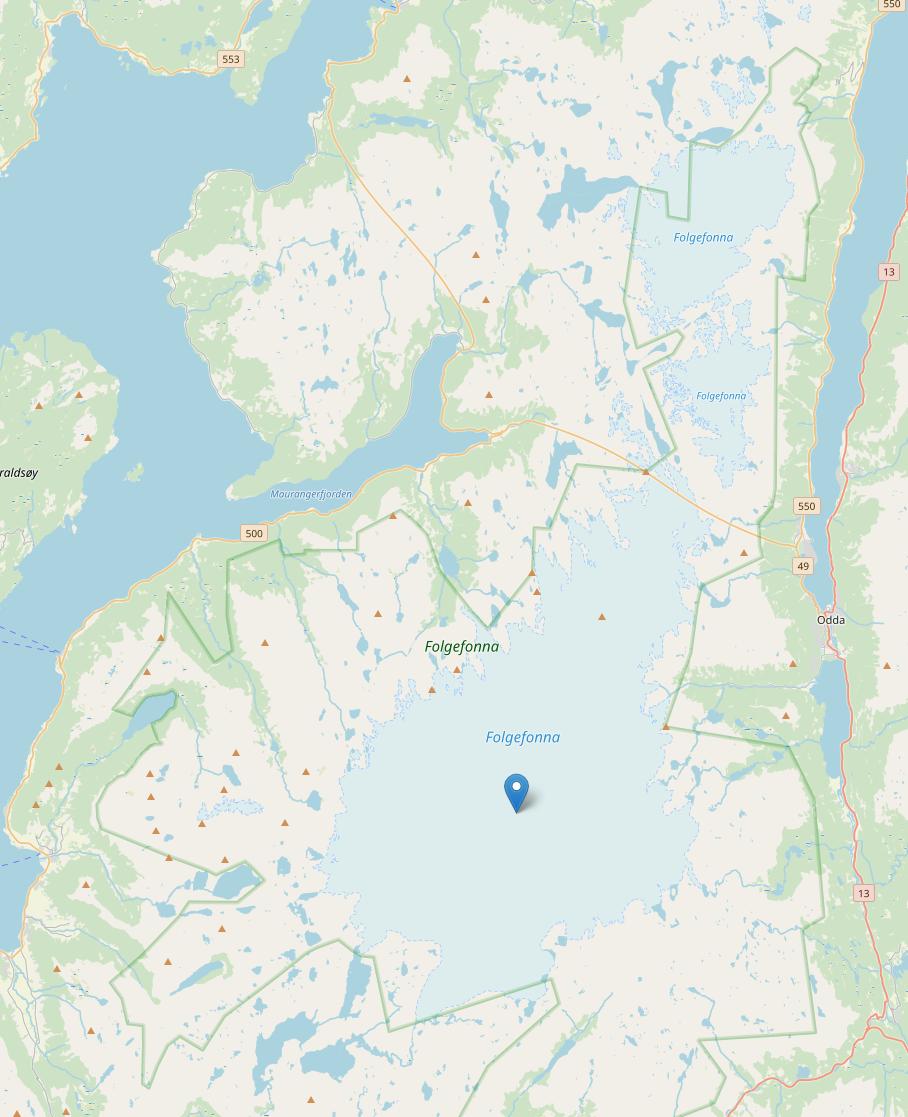

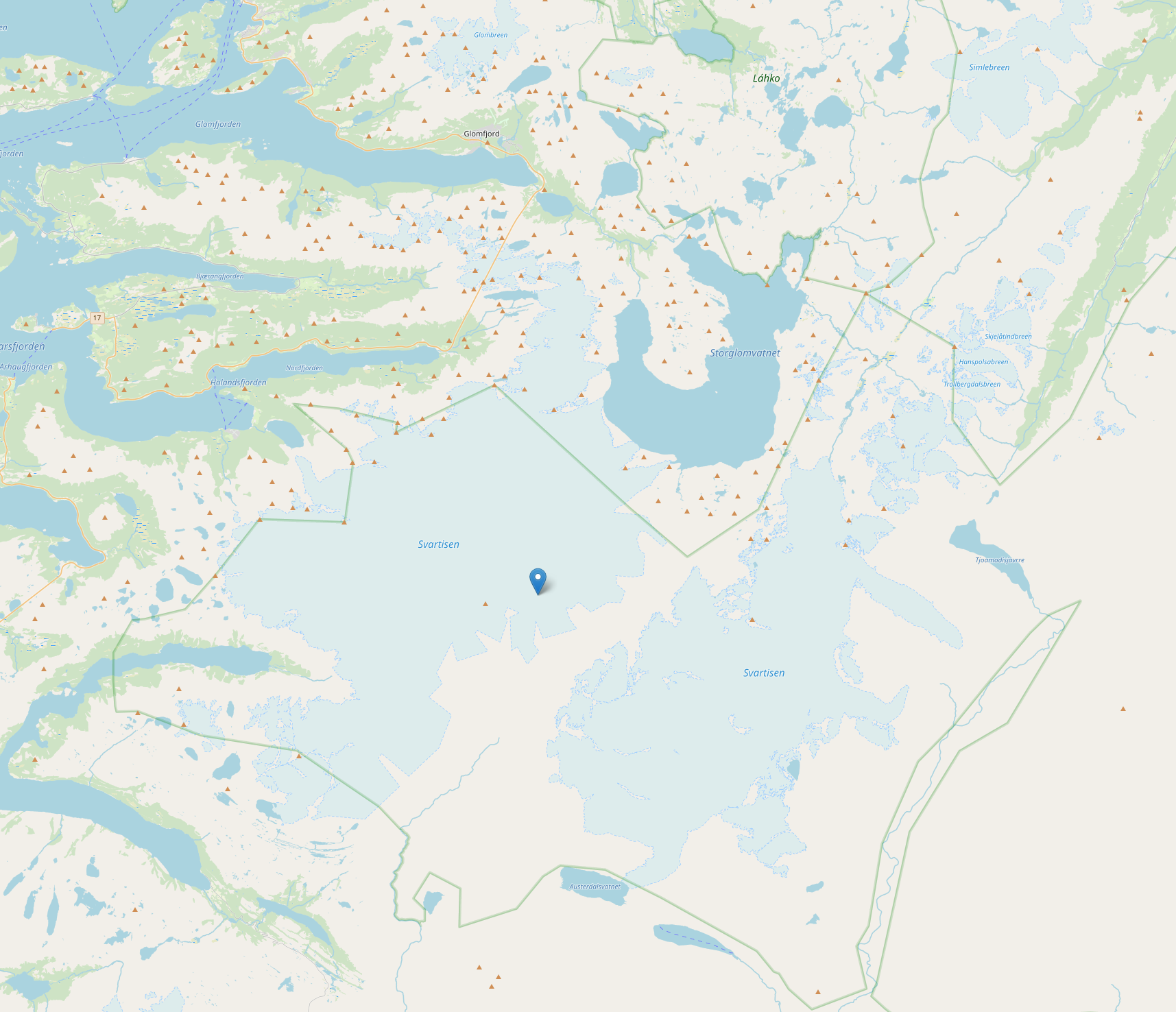

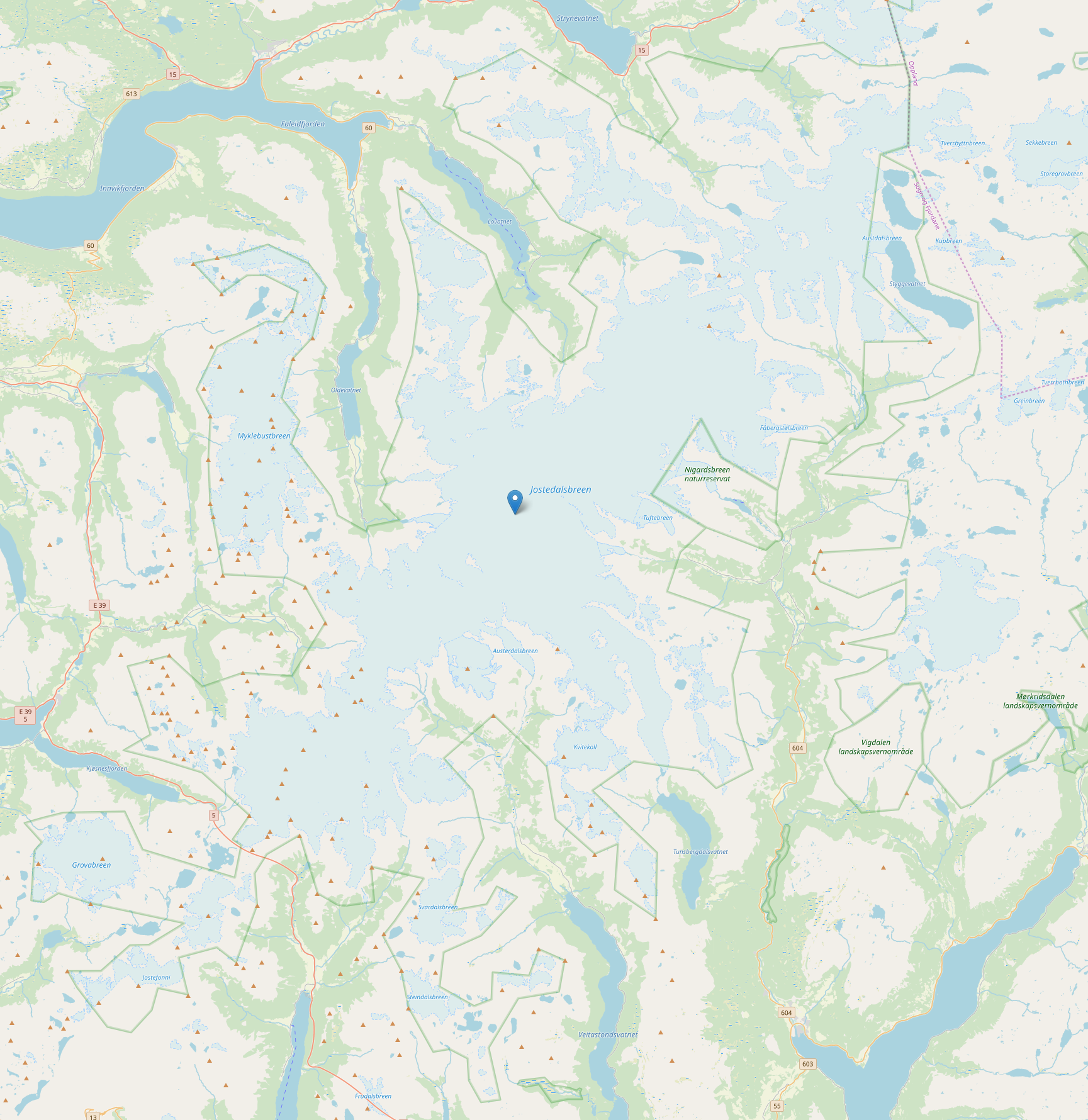

Was auch noch sinnvoll wäre: Flächenmäßig und einwohnermäßig kleine Länder wie die Schweiz kann man als eine Einheit betrachten, zumindest wenn man eine Karte von Europa oder der ganzen Erde zeichnet. Die Frage ist, ob es sich lohne, flächenmäßig große Länder wie Schweden, Finnland und Norwegen in Regionen zu teilen und getrennt zu betrachten. Die Karte gibt das her und Norden und Süden zu unterscheiden kann interessant sein. Auf jeden Fall sollte man für Länder, die viele Einwohner haben, soweit es von den Daten möglich ist, eine Unterteilung in Regionen vornehmen. Für kleine, sehr dicht besiedelte Länder bringt das nichts, weil die auf der Karte zu klein sind und weil auch wahrscheinlich die Ausbreitung über die kurze Distanz zu schnell erfolgt, um sinnvoll zu differenzieren. Aber Länder wie die Vereinigten Staaten, Brasilien, Indien, China mit vielen Einwohnern und viel Fläche sollte man unbedingt in Regionen aufteilen. Ich würde schon bei mittleren Ländern wie Ukraine, Deutschland, Frankreich, Italien etc. nach Möglichkeit in eine kleine Anzahl von Regionen aufteilen. So kann man Tabellen und Karten bekommen, die zumindest eine relevante Aussage transportieren, soweit es die Daten hergeben.

Natürlich muss man sich im Klaren sein, dass die Daten ungenau sind. Ich gehe von einem Fehler bis zu Faktor zehn aus. Und wir haben nicht einmal Vergleichbarkeit zwischen Ländern, weil überall nach verschiedenen Kriterien gemessen wird.

Eigentlich sollten langsam genug Daten weltweit zur Verfügung stehen, dass man die realen Zahlen sehr viel genauer schätzen könnte, als die „offiziellen“ Zahlen. Ich meine nicht eine „ad-hoc“-Schätzung, sondern eine Schätzung durch ein kompetentes Team aufgrund von vielen Daten und unter Verwendung von viel Rechenleistung.

Aber egal wie ungenau die Daten sind, wenn man sie als intensive Größe versteht, sind sie schon viel sinnvoller als die Absurdität, mit absoluten Zahlen und verschieden großen Systemen (Staaten) Karten und Tabellen zu füllen. Und bitte klar dazuschreiben, was für Zahlen man darstellt. Auch wenn „Mathe“ nicht das Lieblingsfach war.

Und es lohnt sich, interessante und gut ausgearbeitete Ideen aus einem Fachgebiet zu abstrahieren und auf ein völlig anderes Fachgebiet anzuwenden. Wir haben z.B. die Entropie aus der Thermodynamik in die Informationstheorie übernommen. Das ist nicht dasselbe, aber es die abstrakten Ideen sind doch ähnlich genug, dass man sogar dasselbe Wort verwendet.