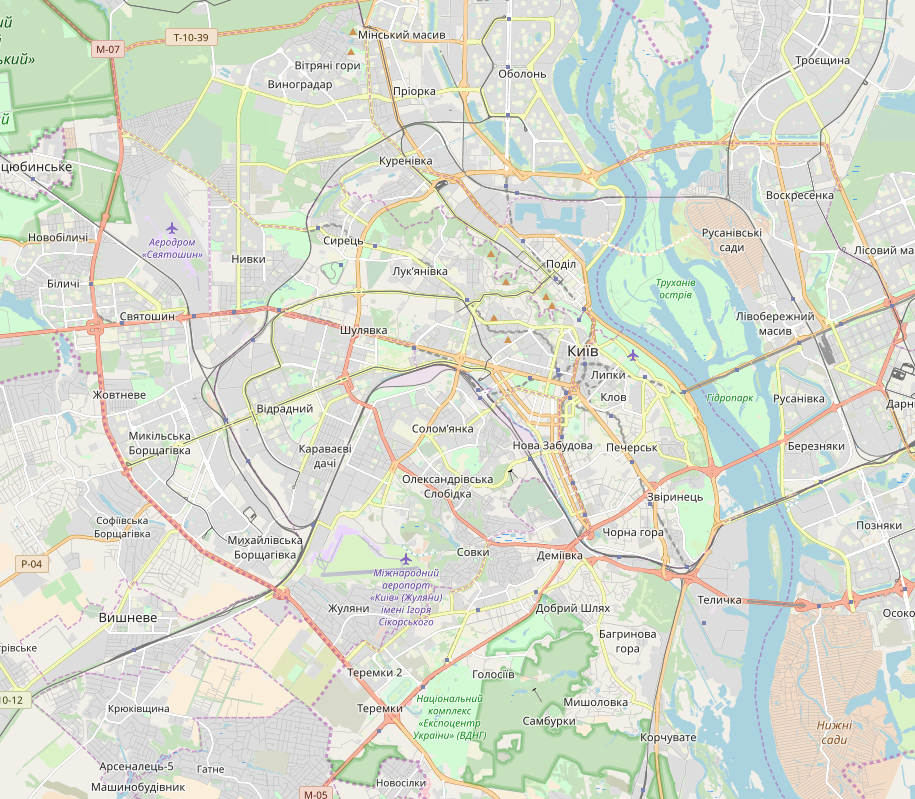

An vielen Bahnhöfen, die ursprünglich rein oberirdisch waren, hat man ergänzende Tunnelbahnhöfe gebaut. Diese dienten der S-Bahn und neuerdings wurden und werden in einigen Fällen auch für den Fernverkehr solche unterirdischen Gleise gebaut. Das bietet bahntechnisch je nach Einzelfall große Vorteile. Man kann den Fahrtrichtungswechsel häufig sparen, der auch mit Steuerwagen und Triebzügen noch mit einem gewissen Aufwand und mit einem längeren Halt verbunden ist. Die Zufahrten zu einem Tunnelbahnhof können häufig etwas schneller befahren werden als oberirdische Gleisanlagen, was bei größeren Bahnhöfen mit entsprechend langgestreckten Gleisanlagen durchaus zeitlich ins Gewicht fallen kann. Und man kann die Gleisanlagen besser entflechten, als mit mehr Zügen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig auf die gewünschten Gleise ein- und ausfahren. Es gibt Kopfbahnhöfe, wie z.B. Stuttgart, Frankfurt oder Zürich, die die Gleisanlagen mit Brückenkonstruktionen einigermaßen leistungsfähig ausgebaut haben. Trotzdem bringen unterirdische Durchgangsbahnhöfe mit ihren zusätzlichen, parallel nutzbaren Einfahrten Vorteile, gerade weil das Bahnsystem davon lebt, dass möglichst viele Züge gleichzeitig für Umsteigeverbindungen halten, egal ob man das zum Taktknotenprinzip macht oder einfach nur so gute Anschlüsse haben will. In Städten wie Madrid, Moskau, St. Petersburg, London oder Paris hat man mehr oder weniger einen Ring von etlichen Kopfbahnhöfen um das Stadtzentrum herum, wo jeweils Züge aus bestimmten Richtungen ankommen oder abfahren. Zum Umsteigen ist das sehr ungünstig, weil man am selben Bahnhof nur oder fast nur Züge findet, die in eine ähnliche Richtung fahren, wie die, aus der man gerade angekommen ist. Es ist also nicht ab und zu Bahnhofswechsel angesagt, sondern fast immer. Nun sind diese Multi-Millionen-Städte natürlich selbst ein wichtiges Ziel und ein hoher Prozentsatz der Reisenden will tatsächlich in diese Stadt und nicht für eine Weiterfahrt umsteigen. Da recht vielleicht eine Metrostation und man kommt dann mit einmaligem oder seltener mehrmaligem Umsteigen schon in die Nähe seines Zieles. Aber da diese Städte naturgemäß wie ein Magnet Bahnverbindungen aus einem mittelgroßen Umland absorbieren, bleibt es doch ein Problem, dass diese Fahrten, bei denen man an der Metropole nur vorbeikommen will, umständlich und zeitraubend sind. Natürlich gibt es für den Bahnhofswechsel gute Metro- oder S-Bahnverbindungen, vielleicht sogar ohne Umsteigen. Aber man muss doch weit gehen, vielleicht mit größerem Gepäck. Dann muss man womöglich noch herausfinden, wie man eine Fahrkarte für diese kurze Metro- oder S-Bahn-Fahrt kaufen kann, weil das nicht in der vorher gebuchten Karte enthalten ist. Bahnhöfe mit Tiefbahnhof für Fernverkehr sind z.B. Bologna Centrale oder Antwerpen Centraal oder Berlin Hauptbahnhof mit dem neuen Nord-Süd-Tunnel. Zürich hat seit wenigen Jahren einen dritten unterirdischen Bahnhofsteil bekommen, der sowohl von Fernzügen als auch von S-Bahnen benutzt wird. Der Citytunnel in Malmö wird auch von schnellen Zügen mit langen Laufwegen benutzt, wobei die Einordnung in Nah- oder Fernverkehr nicht ganz eindeutig ist. Beispiele mit überwiegend für die S-Bahn genutzten Tunnelbahnhöfen unter bestehenden Kopfbahnhöfen kennen wir wohl genug. Das hat man in Paris unter dem Label RER auch gebaut.

In Paris hat man als Kompromiss eine Hochgeschwindigkeitsstrecke um Paris herum gebaut. Kein voller Kreis, aber doch ein Teil davon. Einige Verbindungen an der Stadt vorbei sind so möglich. Da aber etliche Hochgeschwindigkeitsstrecken und sonstige Fernverkehrsstrecken auf Paris zulaufen, ist die Anzahl möglicher Kombinationen recht groß und weil ohnehin die Mehrheit der Fahrgäste tatsächlich nach Paris will, fahren diese Direktverbindungen entsprechend selten. Hätte man aber nur zwischen den Endbahnhöfen Verbindungen, könnte man es schaffen, dass die Züge auf einem gegenüberliegenden Bahnhof enden oder dort sogar nur halten und dann weiterfahren. Dann wären die Verbindungen schon viel besser und man müsste nur einmal umsteigen, wenn das System entsprechend gut gemacht wäre.

Nun haben wir in Mitteleuropa nur wenige Orte, wo diese Multibahnhofs-Situation vorkommt. Ein bisschen ist es in Hamburg so, weil es Züge von Norden gibt, die in Altona enden und Züge von Süden, die im Hauptbahnhof enden. Aber in der Regel ist doch die Verbindung direkt bis zum Hauptbahnhof möglich und man hat fast alle Anschlüsse. Ähnlich ist es in Basel, wo zwar die Fernzüge aus Deutschland und ein großer Teil der S-Bahnen und des Regionalverkehrs aus Richtung Lörrach und Offenburg fast immer bis Basel SBB durchfahren, aber Züge von Schaffhausen und Waldshut enden in Basel Badischer Bahnhof und man muss auch den Bahnhof wechseln. Wien hatte früher Westbahnhof und Südbahnhof und einige kleinere Bahnhöfe, aber es gab jeweils mindestens eine umsteigefreie Tramlinie zwischen jedem Bahnhofspaar. Inzwischen ist am Standort des ehemaligen Südbahnhofs ein neuer Hauptbahnhof gebaut worden, wo die meisten Züge halten. Limburg und Jena und einige andere kleinere Orte haben wirklich zwei Bahnhöfe, die nicht so direkt verbunden sind, dass man beim Umsteigen nur am richtigen Ort aussteigen muss. Das ist aber eher die Ausnahme. Warschau und Brüssel haben jeweils eine teilweise unterirdische Verbindungsstrecke und eine Kette von drei Durchgangsbahnhöfen.

Nun noch einmal zum Thema Stuttgart 21: Die Idee, einen unterirdischen Durchgangsbahnhof für den Fernverkehr zu bauen, war grundsätzlich nie falsch. Zu kritisieren war daran, dass man den oberirdischen Bahnhof komplett aufgeben will und den Durchgangsbahnhof mit acht Gleisen und zweigleisigen Zulaufstrecken völlig unterdimensioniert. Ein guter Weg wäre es gewesen, diesen Durchgangsbahnhof nur für den Fernverkehr zusätzlich zu bauen, eventuell mit nur vier statt acht Gleisen und den Regionalverkehr im Kopfbahnhof zu belassen. Oder ihn mit acht Gleisen, wie derzeit in Bau, fertigzustellen, um dann oberirdisch etwa acht bis zehn Gleise des Kopfbahnhofs für den Regionalverkehr beizubehalten. Oder ihn mit viergleisigen Zulaufstrecken und zwölf Gleisen zu bauen, und dann tatsächlich auf den oberirdischen Bahnhofsteil zu verzichten. Da jetzt bereits ein Teil der unterirdischen Anlagen gebaut ist, kann man den mittleren Weg weitergehen, also einfach ein paar Gleise des Kopfbahnhofs zusätzlich beibehalten. Das ist der Vorschlag des VCD. Die unter dem Namen „Umstieg 21“ kursierenden Ideen sind abstrus bis absurd. Man will die unterirdischen Anlagen gar nicht bauen, sondern sie als Parkhaus, Bushaltestellen, Museen etc. nutzen, also auf die Vorteile, die diese Anlagen bieten könnten verzichten. Entweder sind diese Leute nicht sehr klug oder sie verfolgen in Wirklichkeit eine andere Agenda. Man kann sich leicht überlegen, dass es sowohl der Auto- und Flugzeug-Lobby eine große Freude bereiten würde, wenn man dort ein paar Milliarden abschreibt und dann in der Folge jahrzehntelang größere Investitionen in die Bahninfrastruktur im Raum Stuttgart blockiert wären. Man gewinnt Zeit. Sieht man die Editier-Historie des Wikipedia-Artikels an, so ist dort ein User Traumflug besonders engagiert, was für die Vermutung sprechen könnte, dass Umstieg 21 aus dem Dunstkreis der Luftverkehrslobby gespeist wird, natürlich rein informell. Ich halt das „Umstieg 21“-Projekt für eine Schnapsidee einer kleinen Gruppe, die eventuell gezielt Input von einer Interessengruppe (ADAC, Autoindustrie, Ölindustrie, Luftfahrtindustrie o.ä.) bekommen hat oder die einfach nur dumm sind. Diese Gruppe missbraucht Wikipedia, um sich Relevanz zu schaffen oder anderen Relevanz vorzutäuschen.

Ähnliche Gedanken drängen sich auch bei der Gruppe „Baden 21“ auf, die legitime und verständliche Interessen bezüglich Lärmschutz aufgegriffen hat, aber dann Forderungen aufgestellt hat, die primär dem Fernverkehr schaden, z.B. dass der Katzenbergtunnel, also ein bereits fertiggestetlltes 20 km langes Stück Hochgeschwindigkeitsstrecke nördlich von Basel, das die größte Langsamfahrstrecke zwischen Basel und Karlsruhe umfährt, nur noch von Güterzügen befahren werden darf und dass alle ICEs die langsame Strecke fahren müssen. Das haben sie nicht erreicht, aber sie haben doch erreicht, dass die Fertigstellung einer schnellen IC/ICE-Strecke für Tempo 200 bis 250 zwischen Karlruhe und Basel sich um mindestens 20 Jahre verzögert. Darüber freut man sich bei den entsprechenden Interessengruppen für Auto und Flugzeug bestimmt. Ob es Zufall ist oder ob z.B. ADAC oder Autoindustrie einen Strohmann aufgebaut haben, der die Führung in dieser Gruppe übernommen hat, weiß ich nicht. In diesem Fall ist die Gruppe in dem Sinne relevant, weil dort eine große Zahl von Menschen beteiligt war, aber die meisten sind keine Spezialisten für Bahnthemen, was einigen bahnfeindlichen oder dummen Spezialisten erlaubt hat, diese Gruppe teilweise für ihre Agenda zu kapern.

Man sollte also auch wohlmeinende, vermeintlich wohlmeinende oder eben auch offensichtlich dumme oder schlimmere Bürgerinitiativen kritisch unter die Lupe nehmen und das Gesamtziel, den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten mit den legitimen lokalen Zielen in Einklang bringen aber die Verhältnismäßigkeit wahren. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn vornehmlich Schienenprojekte bekämpft werden und dann viel teurer gebaut werden müssen oder gestrichen werden, aber Straßen- und Flughafenprojekte letztlich durchgedrückt werden. Es ist wichtig, dass man nicht nur Straßen, sondern auch Bahnstrecken mit verhältnismäßigem Aufwand bauen kann und darf.

Ich wohne selbst direkt neben einem Bahnhof, wo tausend Züge pro Tag verkehren. Es sind wirklich so viele, das ist keine daher gesagte große Zahl. Darunter sind sowohl tagsüber als auch vor allem nachts auch viele Güterzüge. Man gewöhnt sich daran, besser als an Flug- oder Straßenlärm. Und man hat auch Möglichkeiten, Züge mit besseren Drehgestellen, Bremsen u.s.w. auszustatten, dass sie leiser sind. Als ich mal auf einer Brücke stand, fuhr unten ein Motorrad mit einer Person (maximal 100 km/h) und ein ICE mit Platz für fast 800 Personen mit vermutlich 250 km/h durch. Das Motorrad war viel lauter… Würde man nur alle Güterzüge mit so guten Drehgestellen ausstatten wie die ICEs, wäre das Lärmproblem fast vollständig beseitigt und es gibt wohl Kompromissmöglichkeiten, die sowohl bezahlbar als auch wirkungsvoll sind…

Links

- Neubaustrecke Karlsruhe – Basel oder Baden 21

- Neubaustrecke Karlsruhe – Basel (aktueller Stand)

- Luzern Tiefbahnhof und Gotthard-Anbindung

- Bahnhöfe in Deutschland, Italien und der Schweiz

- Stuttgart 21 – Kopfbahnhof 21 – Umstieg 21

- Anschlüsse

- Welcher Zug hält an welchem Bahnhof

- Video über Alternativen zu Stuttgart 21

- Stuttgart 21

- Neues zu Stuttgart 21

- Zug nach London I

- Zug nach London II

- Bahnhofswechsel in Basel

- Stuttgart 21 (Wikipedia)

- Kopfbahnhof 21 (Wikipedia)

- Fildertunnel

- Brüssel Centraal

- VCD zu S21 (I)

- VCD zu S21 (II): pdf nach Referendum

- VCD zu S21 (III): Blog

- VCD zu S21 (IV): S21 an die Realität anpassen statt schönreden

- VCD zu S21 (V): VCD legt vier Maßnahmen vor, um Milliardenprojekt zu retten

- BUND: Stuttgart-21-Kombimodell